8号機の目標仕様

・ 重量 アルミフレーム800g スチールフレーム900g

・ 大きさ 75*137*66

・ 35度傾斜フレーム。

・ 電源(電池)以外全てを本体ユニットに内蔵。

・ インターバルタイマー機能を内蔵。(設定スイッチ参照)

・ 最小ステップ角:2.28秒角

・ ピリオディックモーション:±25秒角以内(保証にあらず)周期:2154秒

・ 完全自動追尾方式

・ 恒星撮影モード、星景撮影モード、 (設定スイッチ参照)

・ 北半球駆動モード、南半球駆動モード (設定スイッチ参照)

・ トルク切り替え 75% or 100%(設定スイッチ参照)

・ 電源電圧 9.6v-12v 単三ニッケル水素電池8本、単三アルカリ電池8本

・ 駆動時間3.5時間(トルク100%eneloop 満充電)。

・ 極軸トルク:設計値2Nm 実測:回転中心から30mm位置で5Kg以上(積載荷重は2kg以下を推奨)

・ 雲台の脱着

設定スイッチ

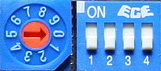

DIP_SW(写真右)の初期設定は全てOFF

DIP_SW(写真右)の初期設定は全てOFF

1.恒星モード、2.北半球モード、3.バルブモード、4.トルク75%

それぞれONで

1.星景モード、2.南半球モード、3.TVモード、4.トルク100%

に切替わる。

1.の星景モードは恒星モードの50%速度。

3.はインターバルタイマーのモード切替、通常はバルブモードを使用

Tv(Tv:Time Value)モードはモーターを停止、主に日食や月食撮影用。

各モードのタイムチャートは下記の通り、設定時限間は2秒固定。

インターバルタイマーの設定時限はロータリーSW(写真左)で行う

①30秒②40秒③50秒④60秒⑤125秒⑥160秒⑦200秒、

設定時限間2秒を含め、ユーザー様のイージーオーダーに対応可能。

4.重いレンズを使用する場合は100%トルク。

操作フロー

スタートSWは無く、電源投入後DIP_SWの設定内容で動作。

LED1の1秒点滅はモーターが駆動状態である事を示し、点灯は電源電圧は正常だけど、モーターの停止を意味する。(Tvモード)

電源電圧の範囲は7v~13v、この範囲を超えると、モータを停止し、LED1を0.5秒で点滅する(ERR表示)。

LED2はインターバルタイマーの動作を示し、点灯でレリーズ状態。

パネルにはプッシュSWを1個設け、0.5秒以内のONではDIP_swとインターバルタイマーの時限設定を更新し、長押し(0.5秒以上)で、モーターを早送りする。

モーター早送りは極軸ファインダーの調整用。回転方向の切替はDIP_SW②の北半球、南半球で対応。

ピリオディックモーションについて (40歯の優位性)

星景写真を撮るようになって、2年が過ぎました。たぶん1000枚近く撮ったと思います。

(余談:最も気に入ってる写真はこの

オリオン大星雲)

広角レンズで撮る限り、少なくても趣味の範囲でしたら、ピリオディックモーションの数値なんて気にする事はないのですが、

人様に販売を目的として星景写真用赤道儀を作ろうと決めたのですから、重要な要素であるピリオディックモーション性能について、

やや偏見もあるかもしれませんが、私の考えをまとめます。

そこそこ山奥に住んでいるにも関わらず、阪神間の明かりが強く、撮影時間が1分を超えると、夜空が白く写りはじめます。そのため、多くの場合、

30秒から1分の撮影で数枚をコンポジット合成します。ですから実質撮影時間の最大値をここでは2分と考えます。

ピリオディックモーションの主な原因はウォームギヤの偏芯や酔歩、スラスト方向の構造的変位です。

三脚や自由雲台の影響、装置の剛性も小さくないですが、話がややこしくなるので、ここでは止めます。

このウォームギヤによるピリオディックモーション量を軽減する方法は大きく二つあり、一つはウォームギヤの加工精度を上げる事、

当然のように費用を含め、限界があります。

もう一つは24時間で1回転するウォームホイール径を大きくし、

ウォームギヤとの相対誤差を小さくする事です。でも、ホイールを大きくすれば重くなるし、コストも嵩みます。

星景写真用赤道儀はこれらの要素を如何に調理するか・・・と考えます。。

調理ポイントは撮影時間と、ピリオディックモーションの関係を考えれば見えてきます。

ピリオディックモーションが便宜上サイン波を画くと仮定し、±20秒角の144歯と40歯のウォームホイールで考えてみます。

(ピリオディックモーション周期はウォームギヤの回転と同期します)

ウォームホイールが大きくなると、ウォームギヤの1回転時間は短くなります。

一般的に多くの赤道儀で使用されている144歯のウォームホイールの周期は10分です。図の通り、撮影時間2分はピリオディックモーションの95%(19秒角)が影響します。

ところが40歯であれば、ウォームギヤの1回転時間は36分なので、撮影時間2分は約34%(6.8秒角)となるはずです。(あくまでも机上計算)

この6.8秒角のピリオディックモーション、例えば、eos20Dに200mmを付けた場合のセンサーピクセル間に相当します。(計算上6.6秒角)

eos20Dはいささか古いカメラですが、eos60Dでは200mmを付けた場合、4.432秒角ですから、2ピクセル以下です。。

この2ピクセルに、どれだけの意味があるか?個人差はあると思いますが、私は2~5ピクセルのピリオディックモーションによる変位は右実写から判断して、十分許容できる範囲と考えます。

2010年12月29日21:00、ブログでも書いた天王星。星景を目的とした赤道儀で撮る最も暗い星だと思います。

(たぶん、ここまでは不要)

これは比較的解像度の高いと評価されてるEF70-200mmf4LISで撮った写真で、写りの直径は7ピクセル(30秒角)でした。

Lレンズ以外の望遠レンズではもっと太った描写になると推測できます。(少なくても私の所有している28-300は・・・)

また、明るい星は木星で、写りはの直径は約90ピクセル(400秒角)あります。ピリオディックモーション±20秒で2分の撮影は、この90ピクセルに対し2ピクセル相当影響する事と等価で、

ほとんど問題にならないと判断します。

これらの事より、私はこの種の赤道儀に求められる最小ピリオディックモーション値は±20~±30秒角と考えます。

一般的に星景写真は望遠より、広角撮影~超広角がメインです。

標準的な広角レンズの24mm+eos60Dで撮影する場合、同様の考えで求められるピリオディックモーションは±100秒角位と考えます。

計算は以下の通り。

24mmレンズの画角 = 2×atan(センサ寸法/2×焦点距離)

= 2×atan(22.3/2×24)

≒ 50度 ・・・①

eos60Dの画素数は5184×3456だから3ピクセル間の角度は3(50÷5184) = 0.029度(104秒角)

現在評価中のウォームギヤとホイールは入手可能な最高精度の部品を使ってますが、製品として20秒角を保証できるか?

残念ながら

加工精度のバラつき、製品ロットのバラつき等のデータがなく、現状では根拠のある保証はできません。

保証するとすれば、1台毎にピリオディックモーションを正確の測定する必要があります。

正確な測定が机上で可能になれば、CPUを積んでる事ですし、過去のノウハウを生かし補正もできるのですが・・・。それは次なる課題として考えております。